ぜひともお伝えしたいと思う“NEWS”を掲載しているページです。

チューニング&カスタマイズに関する情報や新製品のお知らせだけではなく、皆さんの役に立つ事柄を取り上げていきたいと思っています。

私の愛車たち HE゙AT CYCLON と HE゙AT HOPPER の進化や試みなどもお伝えします♪ |

|

|

|

|

| index |

■理想のスポーツカーを手に入れる!? [2025.03.112]

■エンジンを“ミッドシップ”に搭載するメリットは…?! [2025.02.17]

■「HE゙AT HOPPER」の2024スタイル?! [2024.10.20]

■チューニング&カスタマイズ/コントローラブルな高剛性ボディ!! [2024.03.12]

■趣味は遊びではなく真剣に向き合うもの?! [2024.01.22]

■スポーツカーらしさ・・・って何でしょうね?! [2023.12.24]

■HE゙AT CYCLON の出番です!? [2023.07.01]

■ボディの剛性アップから得られるもの!? [2020.11.23]

|

|

|

|

■理想のスポーツカーを手に入れる!?

私のクルマ『ホンダ ビート/HE゙AT CYCLON』は、ただいま大掛かりなメンテナンス&カスタマイズを実施しているところですが、より自分が乗ってみたいクルマに近づけるべく仕上げています。 私のクルマ『ホンダ ビート/HE゙AT CYCLON』は、ただいま大掛かりなメンテナンス&カスタマイズを実施しているところですが、より自分が乗ってみたいクルマに近づけるべく仕上げています。

昨年末に店内にクルマを入れてジャッキアップしてから、もう2ヶ月以上が経ってしまいまして、マイペースながら少しづつ手を入れているのですが・・・

あれもこれもと、次から次へと“手を入れていく箇所”が増えてしまっていて、自分なりには出口は見えているつもりなのですが、なかなか終わることなく続いております。汗

私のようにメンテナンスをしながらカスタマイズを楽しんでいる方は少なくないと思いますが、専門SHOPに頼んで本格的に事を進めている方もいますから、そこまでやれる方には本当に羨ましく思います。

私には専門SHOPなどに依頼する余裕はありませんので、仕方なく自分で対応しているわけですが、そのために仕上げのレベルは高くないものの、自分の思い通りに仕上げることができているので、これはこれで悪くないと思いながらやっております。

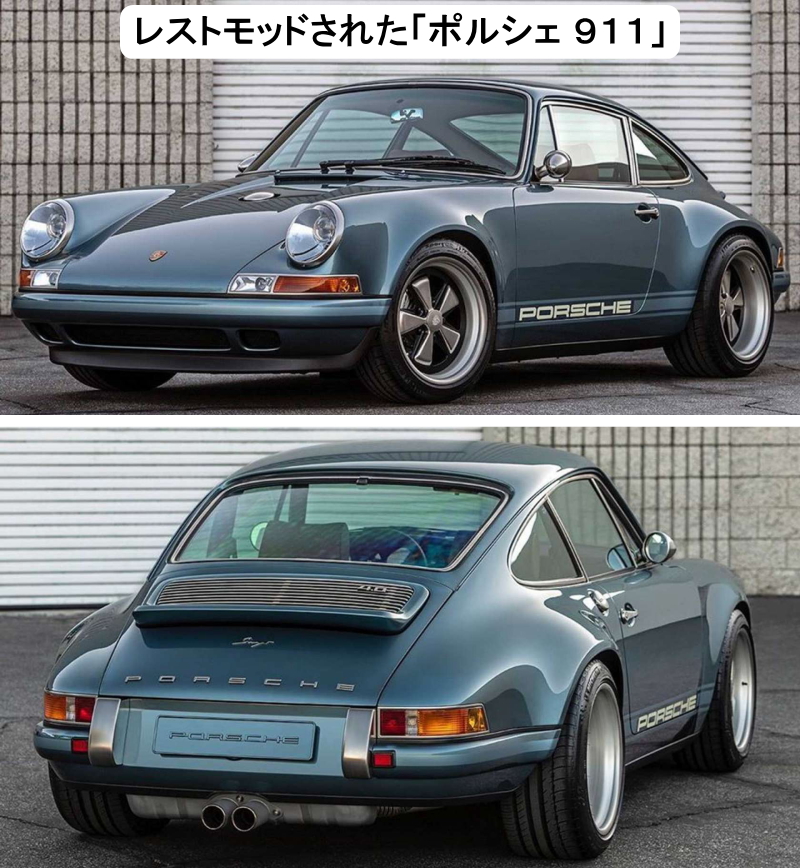

そのメンテナンス&カスタマイズの中で、最近になって気になっている“ワード”が【レストモッド】と【コンティニュエーション】というものです。

今回は、それらについて少し説明をさせていただきたいと思います。

【レストモッド】というのは、“レストアとモディファイとをかけ合わせた造語”で、近年増え続けている手法の1つです。 【レストモッド】というのは、“レストアとモディファイとをかけ合わせた造語”で、近年増え続けている手法の1つです。

「レストア」とは、古いクルマなどを可能な限り忠実に当時の姿に戻していくことで、ボディだけでなくエンジンや足回りなど全てを対象として徹底的に修復されます。

可能な限り元の部品を使用し、それが不可能であれば当時の部品を使用し、それも入手不可能であれば新たにその部品を作ってしまうこともあるようです。

「モディファイ」とは、“部分的な修正や変更や改良などを施すこと”を表す言葉で、カスタマイズと同じような意味合いで使われていると思います。

レストアしようとしていながらも、いろいろな事情(部品が手に入らなかったりすることなど)から、部分的に現在のパーツを使用して信頼性を上げたり、ベースは同じでも時代の違うクルマを感じさせるように作り変えたりすることが「レストモッド」に当たると思います。

そのクルマの欠点となるような部分を補強・改善することから始まって、こうしたらもっと面白い?!などとカスタマイズに拍車がかかったり、さらに乗り手の好みを加えるなどして“オリジナルのクルマ”を作ってしまうこともありますが、そういった場合においても“既存のクルマ(中古車等)に手を加えて製作する”ので基本的にナンバーの取得が可能です。

【コンティニュエーション】というのは、自動車メーカーが自らの過去を振り返って“エポックメイキングなクルマ”を再び蘇らせるもので、特に英国の自動車メーカーが積極的であり、『アストンマーティン

DB4GTザガート』や 『ジャガー Cタイプ・Dタイプ』などが有名です。 『ジャガー Cタイプ・Dタイプ』などが有名です。

こちらはメーカーが新たに製作するクルマであり、メーカーだからこそ可能な車体ナンバーの継続性を行うこともできるわけで、それとともにオリジナルであることをアピールしているように思います。

「コンティニュエーション」により出来上がったクルマには、当時のパーツではなく最新のパーツや技術をも用いながら、可能な限り当時の雰囲気も感じさせるようにセッティングされていて、乗り味やステアリングフィールなどが再現されていたりします。

しかし、あくまでも自動車メーカーが作る“新車”であることから、安全基準や排気ガスなどの保安基準等には適合できないことが多いので、基本的にはナンバーの取得はできないことが欠点でしょう。

※英国で「コンティニュエーション」して再生産されることになったクルマの中には、生産台数が300台以下の車両に限って、当時の安全基準などの法律等に基づいて生産・販売することが認められていることがあるために、その場合は普通にナンバーを取得して公動を走ることが可能になり、また日本に輸入してた場合においてもナンバーの取得が可能になるそうです。

今、【レストモッド】や【コンティニュエーション】が注目されているのには、理由があります。

1つは“当時を懐かしむ層が、改めて当時のクルマを手に入れたいという思いがあること”であり、もう1つは“当時を知らないある程度若い層が、往年の名車に興味を持ち始めていること”にあると考えられています。

旧車には“現代のクルマとは違う個性的なデザイン”があり、それが最大の魅力であるとともに新鮮に映っているようです。

とはいうものの、手に入れた旧車を当時のまま乗ろうとしたならばメンテナンスなどのリスクがありますから、「レストモッド」や「コンティニュエーション」されているクルマならば、そうしたリスクを軽減できるとともに、当時の雰囲気を味わえることが大きな魅力になっているわけです。

「レストモッド」されたクルマであればナンバーの取得は基本的に可能ですから、普通に公道を走らせることができますので愛車として乗って楽しめるのが大きな魅力になると思います。

一方で「コンティニュエーション」されたクルマの場合にはナンバーの取得が難しいので、クローズドなサーキットなどの私有地等でしか走らせることができませんから、よほどの財力がなければ手にすることはできないと思います。

新車当時は手に入れられなかったけれど今なら手に入れられると思っていたり、新車当時は知らないけれどデザインに魅力を感じて乗ってみたいと思っている人たちに向けて、特に「レストモッド」は有効な方法になると考えています。

「レストモッド」する上で最も大切なことは、その“ベース車の魅力をきちんと残すこと”です。

オーナーの好みや乗り方・走り方などに合わせて仕上げることは「チューニング&カスタマイズ」と変わらないことと思いますが、何よりも“デザインの機能美を絶対に損なわないこと”が大きなこだわりであり理想になるということですから、それにかかる費用は少なくないと思います。

「レストモッド」は「レストア」することの延長線上にありますから、私たちが行っているチューニング&カスタマイズとは少し方向が違いますが、既に旧車になりつつある『ホンダ ビート』や『マツダ AZ-1』にとっては、場合によっては全く同じになることもあるかも知れません。

基本的に「モディファイ」するのは外観以外の機能部分に限定されそうですが、オリジナルの美しさこだわって、乗りやすく進化させたとしたならば「レストモッド」と言えそうです。

私の場合は『ホンダ ビート』のデザインは気に入っていますが、そこに大きなこだわりを持っているわけではありませんし、オリジナルのことなんて大して考えずに自分の好みでチューニングやカスタマイズを施していて、何よりも“スポーツカーとしての走る楽しさ・走らせる楽しさ”を追っています。

なので私には「レストア」はもちろん、「レストモッド」も「コンティニュエーション」も縁遠い世界なのかも知れませんね♪[2025.03.12] |

|

|

■エンジンを“ミッドシップ”に搭載するメリットは…?!

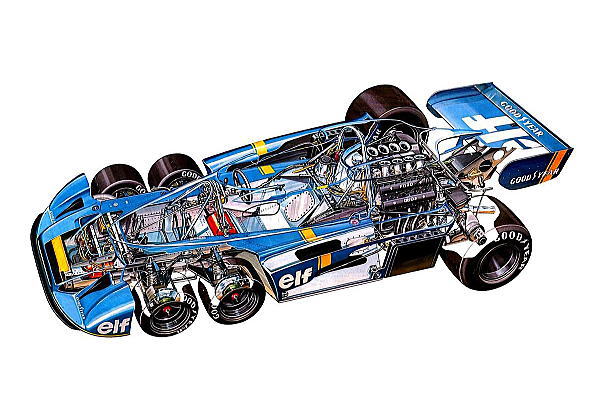

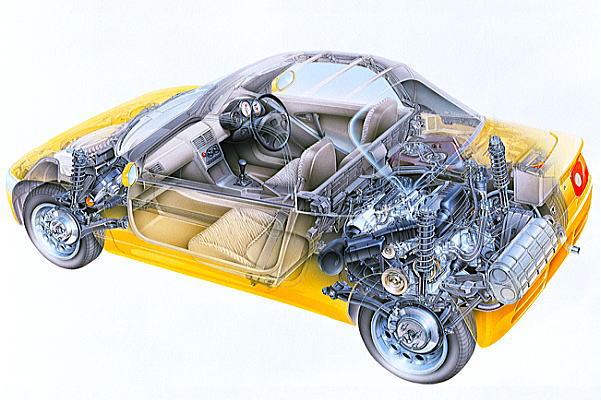

フォーミュラカーを含めた後輪駆動のレースカーでは、エンジンを運転席の直後=“ミッドシップ”に搭載することが理想的なレイアウトだと言われていますが、その半面でクルマのセッティングが難しくなることも知られています。 フォーミュラカーを含めた後輪駆動のレースカーでは、エンジンを運転席の直後=“ミッドシップ”に搭載することが理想的なレイアウトだと言われていますが、その半面でクルマのセッティングが難しくなることも知られています。

“機敏な運動性能”と“効率の良いトラクション”を得られることがエンジンをミッドシップに搭載する大きなメリットだと考えられていますが、それを上手くコントロールできるようにするのは容易ではないようです。

私たちの乗る「ホンダ ビート」や「マツダ AZ−1」も、同じようにミッドシップのレイアウトでエンジンを搭載していますが、残念ながらその目的や理由はやや異なっています。

「ホンダ ビート」や「マツダ AZ−1」の場合には、ミッドシップの利点はそれなりに活かされているものの、スタイリングの自由度や商品性を優先したパッケージングが目的だったと思われます。

とはいうもののエンジンをミッドシップ搭載していることは事実であり、その恩恵を受けて高いスポーツ性能を発揮させることができるのが「ホンダ

ビート」や「マツダ AZ−1」の大きな魅力だと思いますから、“スポーツカーになれる素質”を持っているクルマと言うことができます。

だからこそ私はノーマルで乗るなんて勿体無いと思ってしまうのですが、何よりも“こういうクルマ”に出会うことができて本当に良かったと思っています。

オリジナルの「ホンダ ビート」も「マツダ AZ−1」も“素敵なスポーティカー”だと思っていますが、残念ながらスポーツカーとは言えないと思いますし、スポーツドライビングを楽しめるだけのパフォーマンスを備えているとは思えません。 オリジナルの「ホンダ ビート」も「マツダ AZ−1」も“素敵なスポーティカー”だと思っていますが、残念ながらスポーツカーとは言えないと思いますし、スポーツドライビングを楽しめるだけのパフォーマンスを備えているとは思えません。

このクルマをスポーツカーとして乗ろうとするならば、それなりに手を入れなければならないと考えてますが、せっかくならば乗り手の好みや乗り方・走り方に合わせたチューニング&カスタマイズを施して、より自分に合ったスポーツカーに仕上げて乗っていただきたいと思います。

私としてはミッドシップのクルマの運動性能やコントロール性を左右する【ボディ剛性アップ】にこだわっていますが、それはクルマの動きを知ること・感じることにつながっています。

ひとえに“ボディ剛性”といってもピンとこないところがあると思いますが、間違えやすいのが“剛性”と“剛性感”の違いで、あくまでも違うものだということを理解していただきたいと思います。

私が目指す【ボディ剛性アップ】とは、ボディの剛性を上げることにより『ステアリングインフォーメーション』を高めることとともに、乗り手の意思に間髪入れず反応するボディを手に入れることです。

それによって“クルマを活かすドライビング”ができるようになることを目指しており、オートバイやレーシングカートに乗るようなシャープでダイレクトなフィーリング&乗り味に少し近づけて、スポーツカーらしいドライビングを味わっていただきたいと思います。

フロントが軽く重量物が車体中央付近に集められているミッドシップのレイアウトでは、優れた回頭性や旋回性が得やすく、それとともにエンジンがリヤタイヤの直前に位置することから高いグリップ力を得ることができます。

このミツドシップの利点を最大限に活かせるのは“スポーツカーとして乗ること”だと考えていますから、「ホンダ

ビート」や「マツダ AZ−1」でのドライビングを楽しむためには“スポーツカー化”をおすすめしたいんですよ。 このミツドシップの利点を最大限に活かせるのは“スポーツカーとして乗ること”だと考えていますから、「ホンダ

ビート」や「マツダ AZ−1」でのドライビングを楽しむためには“スポーツカー化”をおすすめしたいんですよ。

「ホンダ ビート」も「マツダ AZ−1」もFR車に近いドライビングフィールを持っていますから、それほどミッドシップの悪癖に驚かされることなく楽しむことができるのもありがたいところだと感じています。

この点については、市販車としての出来の良さだと思いますが嬉しいところですね。

ずいぶん前の話になりますが、ある雑誌の中で“「ポルシェ 911」と「ポルシェボクスター」をベースにしたレースカーを乗り比べている記事”があったのですが、なかなか興味深い内容でした。

その「ポルシェ 911」はメーカーが作ったGT選手権仕様のレースカーをベースに仕上げたクルマであり、もう一方の「ポルシェ ボクスター」はオリジナルで製作したGT選手権仕様のレースカーでオリジナルとはかけ離れた別物のクルマに仕上げられていましたが、その軍配は前者に上がりました。

とはいうものの、その勝敗よりも、それぞれの個性の違いがとても面白いものでした。

どちらのクルマも運転席よりも後部にエンジンを搭載していることは同じなんですが、「ポルシェ911」はエンジンをリヤオーバーハング(後輪軸の後)に搭載しており、「ポルシェボクスター」はエンジンをミッドシップ(後輪軸の前)に搭載しています。

この違いだけならば、レースカーとしてのポテンシャルは明らかに「ポルシェ ボクスター」の方が有利だと思えますが、実際にはそうともいえません。

「ポルシェ 911」と「ポルシェ ボクスター」のトラクション性能は明らかに高いのですが、「ポルシェ911」のトラクション性能は「ポルシェ ボクスター」を上回っていて、それを活かした走りをするば「ポルシェ911」に勝機があります。

ただし加重変動(加重移動ではありません)を起こしやすい「ポルシェ 911」の方が、かなり乗りにくいとは明らかな事実ですが…。

先にお話した2台のレースカーを走り比べてみると、S字コーナーのような中速セクションならば運動性能に優れたミッドシップにエンジンを搭載する「ポルシェ ボクスター」が圧倒的に有利ですが、低速コーナーや高速コーナーにおいてはトラクション性能の高いリヤオーバーハングにエンジンを搭載する「ポルシェ 911」の方が実際には速いのだそうです。

これは加重移動を上手く利用したドライビングの成果であり、優れたドライビング技術を持っているからこそ可能になることですが、そのクルマの個性を活かすことができるならばコースによっては必ずしもミツドシップのクルマが有利なわけではないということです。

当たり前のことながら、ミッドシップのクルマであってもトラクションを得る難しさを痛感させられますね。

同じようなことが「ホンダ ビート」と「マツダ AZ-1」にもいえると思います。

運動性能においては高いコーナーリングスピードを発揮できる「ホンダ ビート」ですが、そのパワーとトラクションを活かした走りにおいては「マツダ

AZ-1」は驚くべき性能を発揮します。

あくまでもチューニングを施されたスポーツカーでの話しになりますが、エンジンの搭載位置がより後方でやや高いところにあってミッドシップらしくないと言われることもあった「マツダ AZ-1」ですが、それを活かした走りができたならば“驚くほどのトラクションカー”として楽しむことが可能になります。

私は以前からミッドシップのスポーツカーは運動性能こそが最大のメリットだと決め付けているところがあったのですが、数年前にトラクション性能の大切さを知ることができ、それによって今までとは少し違う走り方を目指すようになりました。 私は以前からミッドシップのスポーツカーは運動性能こそが最大のメリットだと決め付けているところがあったのですが、数年前にトラクション性能の大切さを知ることができ、それによって今までとは少し違う走り方を目指すようになりました。

ことの始まりは『ステアリングインフォーメーション』を最大限に活かしたドライビングを目指していたことですが、いくら速いコーナーリングができたとしても、立ち上がりでリヤタイヤをグリップさせることができなければコーナーを速く脱出できませんからね。汗

私が履いているタイヤ普通のスポーツラジアルですから大したグリップ力は期待できませんが、それでもタイヤの持つグリップ能力を最大限に引き出すことができたならば、それなりに速いコーナーリングが可能になるわけです。

ということは、走りのトレーニング用のタイヤとしては今のタイヤも悪くないと思っていますし、もっと感覚を磨いてタイヤのグリップを上手に発揮させることができたならば、さらに楽しい走りができるようになると思っているんです。

ここで、先に少し触れた“加重移動を上手く利用したドライビング”について、少しお話ししたいと思います。

エンジンをミッドシップに搭載したクルマでは、クルマの重量は駆動輪があるリヤ側に大きく配分されることになり、より効率良くトラクションを得られることが大きな魅力になります。

その半面で、フロント側は軽くなってシャープな回頭性を得られますが、軽さゆえにフロントタイヤにきちんと加重を乗せてやらなければ曲がらないという欠点も併せ持っています。

フロント側がとても軽いということは、自ら積極的に荷重移動を行う必要があり、その加重をコーナーの途中まで維持させることができなければスムーズなコーナーリングはできません。

ヒルクライムのように上り坂を速く走ろうとした場合には、特にそれが重要になります。

逆にダウンヒルのように下り坂を走る場合には、ミッドシップのクルマといえど常にフロント側に加重がありますから、誰にでも曲がりやすく感じられると思いますが、油断は禁物です。

下り坂ではスピードコントロールがとても難しくなりますから、コーナーに進入する速度に注意しないと大変なことになってしまいますし、ミッドシップのクルマではオーバーステア傾向が強く出やすいので余計にコントロールが難しくなるわけです。

自動車メーカーは“エンジンをミッドシップに搭載したクルマ”の運動性能を活かしたスポーツ系の乗用車を作りたいと思っているようですが、皮肉なことに出来上がってくる市販車というのは“安全性を重視しすぎて運動性能を抑えたクルマ”になってしまうのがほとんどのようです。

それほどに“エンジンをミッドシップに搭載したクルマ”のセッティングは難しいことのようです。

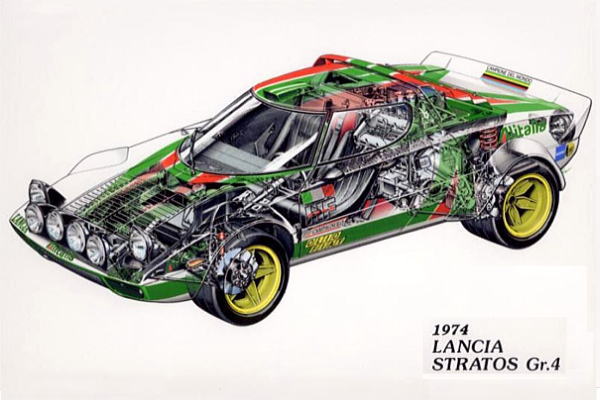

かつては運動性能を高めるためにホイールベースを短く設計することもあり、あのラリー界の名車「ランチア

ストラトス」では2180mmと驚くべき数値でしたが、これはホイールベースの短い「マツダ

AZ-1」よりも55mmも短く、また「ホンダ ビート」よりも100mmも短いんです。

ホイールベースを短くすることでのメリットを狙ってのことですが、状況によってはクルマの動きがシャープすぎてトリッキーになる場合もありますから、現在の傾向としてはホイールベースを伸ばして安定方向にセッティングすることが常識化しています。

幸か!?不幸か?!、「ホンダ ビート」や「マツダ AZ-1」には“スポーツカーになれる素質”を与えられていますから、それを活かさないわけにはいきませんよね。

せっかくエンジンをミッドシップに搭載しているのですから、あなたの好みや乗り方・走り方に合わせたチューニング&カスタマイズを施して、ぜひ“自分だけのスポーツカー”として楽しんでいただきたいです♪[2025.02.17] |

|

|

■「HE゙AT HOPPER」の2024スタイル?!

スタイルを一新したHE゙AT HOPPERは スタイルを一新したHE゙AT HOPPERは

さらにワガママに独走しております。

大きな変化は“ゼッケンプレートを廃した”ことによるもので、マフラーやフロントフェンダーがオフロード車っぽいと思いますから“普通のトレールバイク?!”に近づいたと感じています。

とはいうものの前後タイヤが同じ18インチなので違和感はあるかと思いますが、かつてトレールバイクが登場したころを思い出すと、こういうスタイルこそが“本来のスクランブラー”ではないかと思うところです。

私としては、こんな曖昧な雰囲気?!がとても気に入っていて、なんとなく“旧車テイスト”も感じられて好ましく思っていますし、とても好きなスタイルの1つです。

今年のカスタマイズの方向としては、グレードアップまたは手直し的な要素が強くなったと考えていますが、熟成が進んだともいえるのではないかと思います。

より好ましい方向へシフトしたと感じていますが、私なりにいろいろと考えに考えて、その結果として現状があることをアピールしたいですね。

毎度のことながら書き足らないこともありますので、もう少し詳しいことが知りたいときにはブログをご覧いただきたいと思います。

[ハンドルバー]

ハンドルバーは以前と同じ「ハリケーン/トラッカースペシャル」ですが、“メッキタイプ”に変えました。

雰囲気を変えてスチール&メッキ仕様にしたわけですが、これはレバー類の取付け位置を考慮したためでもあり、オリジナルのハンドル幅(785mm)のまま取り付けています。 雰囲気を変えてスチール&メッキ仕様にしたわけですが、これはレバー類の取付け位置を考慮したためでもあり、オリジナルのハンドル幅(785mm)のまま取り付けています。

[Z2ミラー]

シンプルでカッコいいバックミラーが欲しいとずっと思っていたのですが、ふと「Z2ミラー」があったことを思い出して取り付けてみました。

サイズがやや大きめであり、ステー径が12mmと太くてゴツイ感じがして、大型バイクにしか似合わないと思い込んでいたのですが、意外にも悪くないと思えています。

何よりもありがたいのは鏡部分にカバーが取り付けられていて、ミラーに触れた程度では鏡の位置がずれないことがありがたいですし、視認性も良好です。

[メーターパネル]

ゼッケンプレートを取り外してしまうとメーターが丸見えになりますから、より自然に見えるように新たにメーターパネルを作って取り付けています。

メーターパネルの両脇にウインカーを取付けられるようにしてあり、いつものようにステンレス材で作っていますが今回は“艶消し黒色で塗装”して仕上げてあります。

[ブレーキローター]

何度もリニューアルしていますが、たまたま『スズキ DR-Z400SM』の純正同等タイプの「Φ310ブレーキローター」を見つけたので、それをベースにしたものを取り付けています。

今まで使ってきた社外品ブレーキローターと比べると華奢に感じる部分もありますが、純正らしい雰囲気もあり、とても気に入っています。

[スキッドガード]

ずっと以前から欲しかった「エンジンアンダーガード/スキッドガード」を取り付けました。

製品として販売しているものとは少し異なり、「バックステップセット」を取り付けている場合にのみ取り付けできるような仕様にしており、よりフレームと一体化するようにしてあります。

専用台の上に載せられるようにしてありますから、メンテナンスにも役立っています。

[エキゾーストパイプ]

エキゾーストパイプからの排気熱がとても酷いので、遮熱バンテージを巻くことにしました。

当初は見栄えを優先した“黒色のリーズナブルな遮熱バンテージ”を巻いてみたのですが、色はどんどん剥げ落ちていくし、肝心の断熱効果はほとんど感じられませんでガッカリしました。

やはり断熱性能を優先して、メーカー品を使った方が良かったと後悔しています。

[ドリブンスプロケット]

昨年に取り付けたものですが、お気に入りなので紹介します。 昨年に取り付けたものですが、お気に入りなので紹介します。

市販のスプロケットでは46Tが最大だったのですが、もっと大きなスプロケットが使いたかったので作ることにしました。

ベースになったのは42Tの“純正スプロケット”で、その歯車の部分を切り取り、代わりに52Tのスプロケットを接合する形で製作しました。

これにより最終減速比は4.00以上を達成することができています。

使用した52Tのスプロケットは『ヤマハ WR250』などに取り付けられる「サンスター

ステンズ」という製品で、ステンレス材で作られた特殊なタイプのドリブンスプロケットです。

まだまだ改善?!・・・していきたいところがありますから、マイペースでチューニングやカスタマイズをしていくことになりますが、自分の納得の行くまでやっていこうと思っています。

それから、またヘルメットを変えました。

お洒落感を装った“BELL仕様”の「リード工業 RUDE」はスタイル的には気に入っていたのですが、ずっとフィット感に不満があり市販の調整スポンジで改善していたのですが・・・

「アライ ラパイドネオ」や「ショウエイ グラムスター」といった“ネオクラシックなスタイル”のヘルメットに憧れを感じていたこともあり、この「HJC

V10ヘルメット」を見つけたことにより新調してしまいました。 「アライ ラパイドネオ」や「ショウエイ グラムスター」といった“ネオクラシックなスタイル”のヘルメットに憧れを感じていたこともあり、この「HJC

V10ヘルメット」を見つけたことにより新調してしまいました。

【アライ】や【ショウエイ】のヘルメットは高価で手が出ませんので、リーズナブルかつ良いフィット感が得られる【HJC】を好ましく思っていて、今では私のお気に入りのヘルメットメーカーです。

この「HJC V10ヘルメット」のスタイルも気に入っていますが、やはりフィット感は良好であり、またDリングのあご紐も好ましく思えています。

毎度のことながら、こちらも“BELL仕様”で仕上げています。

【BELL】というメーカーが好きなこともありますが、何よりも【HJC】のステッカーが売っていないことが最大の理由なんですけどね。苦笑

相変わらずワガママと自己満足とで、“オートバイとの楽しい日々”を過ごしています♪[2023.10.20] |

|

|

■チューニング&カスタマイズ/コントローラブルな高剛性ボディ!!

ボディを補強して剛性をアップしたからといって速く走れるようになるかどうか?!…はドライバー次第になりますが、 ボディを補強して剛性をアップしたからといって速く走れるようになるかどうか?!…はドライバー次第になりますが、

今までよりもサスペンションがちゃんと動くようになりますから、しなやかに走れるようになり、乗り心地も良くなるでしょうし、何よりもクルマのコントロールが楽しくなることと思っています。

そういったことを考慮するならば、

走りを楽しみたい方はもちろんのこと、街乗りメインの方やツーリングを楽しむ方にも、ぜひともおすすめしたいチューニング&カスタマイズの1つです。

市販車においては“誰が乗っても安全に楽しめること”を前提にしたボディ設計・製作をされていますが、残念ながらスポーツドライビングを楽しめるほどのボディを与えてくれているわけではありません。

なのでスポーティさは演出できていたとしても、純粋にスポーツドライビングを楽しむことはやや難しくなるかも知れません。

たいていの場合は、スポーツドライビングを楽しもうとするならばボディ剛性が足りません。

ましてやハイグリップのタイヤを履いたり、サスペンションを強化したならば、ノーマルのボディでは簡単に音を上げてしまうことも考えられます。

結果的にクルマを壊さないために、より安全に走りを楽しむためには“乗り方・走り方に合わせたボディ”を作っておくことをおすすめしたいと思います。

ボディの剛性アップにおいて注意が必要なことは、使用する製品の方向性や剛性のバランスではないかと考えていますが、走りを存分に楽しむためには製品自体が高い剛性を持っていた方が良いと思いますし、前後の剛性バランス次第ではステアリング特性を大きく変えてしまいますから、十分に考慮したうえで使っていただきたいと思います。

剛性アップパーツをファッション感覚で取り入れる方にとっては見栄えを重視されることでしょうが、それでも副産物?!として剛性アップしてしまうわけですから、よく注意していただきたいですね。

剛性アップパーツといえば“ストラットタワーバー”が筆頭に上げられますが、前後セクションの剛性アップはサスペンションやタイヤに大きな影響を与えますので、その効果を楽しむには良いパーツだと思います。

補強パーツと呼ばれるくらいですから部分的に強度を補うことを目的としているわけですが、取付ける箇所によっては非常に効果的なチューニングになります。

剛性アップパーツの取り付けは、場合によっては“クルマの運動性能を大きく変えてしまう”ことにもなります。

だからこそ、剛性アップパーツを取り付けた後には変化したクルマの挙動や特性を十分につかむようにし、慣れるまでは無理なドライビングをしないことが大切だと思います。

剛性アップしたボディに慣らし運転は必要ありませんが、ドライバーには慣らし運転が必要であることを理解していただきたいと思います。

それから、コクピット部分の補強は“前後セクションの剛性アップをさらに効果的に発揮させる”ことができますが、逆に言うならばコクピット部分だけを先に補強してしまうとクルマの弱い部分がわかりにくくなることにもなりますから、注意していただきたいと思いますし、あまりおすすめできません。

ただしスポーツカーとしての性能を求めていないのであれば、逆に言えば“コクピットフロアを補強すると剛性感が飛躍的に上がります”からノーマルの特性を助長したようになり、大きな安心感や安定感が得られることでしょうから、ハイグレードな乗り心地を楽しめる可能性もあります。

一般的なロールバーやロールケージはボディの剛性を上げるためのパーツではなく、乗員保護のためのパーツですが、よく剛性アップパーツと間違えてしまうことがあります。

市販の製品はレーシングカーに組み込まれているものとはちょっと異なりますから、注意していただきたいと思います。

それでも結果的にボディの剛性アップをしてくれることは間違いありませんが、それはあくまでも副産物としての効果になりますから、本来の目的を忘れずに使っていただきたいと思います。

レーシングカーにおけるロールケージは特別なものであり、ボディ剛性アップのためにも活かされているわけですが、あんな風に剛性アップの効果を高めようとするならば、まずはロールケージとボディの接続ポイントを増やす必要がありますので、それを考慮した方が良いと思います。

私のクルマHE゙AT CYCLONでは、スポーツドライビングを楽しめるようにクルマを仕上げ直しています。

女房のために作ったときとは別次元のボディ剛性を持っていると思っていますが、そうはいっても今も女房が普通に乗ることができるくらいの“普通のスポーツカー”です。

取り付けてあるサスペンションはサーキット仕様の車高調整式タイプですが、剛性の高いボディのおかげで減衰力を弱くしておけば、履いているタイヤの太さもレベルも一般的なものであることと相まって、ちょっと乗り心地の悪いクルマとして乗れるようです。

もちろんハイグリップなタイヤを履かせたならば、そのタイヤの性能を存分に楽しむだけのパフォーマンスを持たせてあると思っていますが、そういった走り方は私の好みではありませんし、私の運転技術では難しいと思いますから、私としては“ローグリップなタイヤの性能を精一杯引き出しながら走る方が面白い”と思っています。

スピード自体も大して速くなるわけではないのでリスクは抑えられるかも知れませんし、何よりもドライバーの腕を磨けるような気がしていますから、とても好ましいです。

チューニングやカスタマイズはクルマの性能を引き上げる方法ですが、乗り手であるドライバー自身もちゃんとアップグレードしていかなければ楽しさを存分に味わえないかと思っています。

スポーツカーは走りを楽しむためのクルマだと思っていますから、速く走れるかどうかは別にして、まずは自分が安全かつ思い切り楽しめるクルマに仕上げることが大切だと考えています。

エンジンパワーやサスペンションを活かすのはボディになりますが、ドライバーを活かすのもやっぱりボディではないかと思っています♪[2024.03.12] |

|

|

■趣味は遊びではなく真剣に向き合うもの?!

数年前に読んだオートバイ雑誌の記事において 数年前に読んだオートバイ雑誌の記事において

“趣味というのは楽しみの1つですが、遊びやレジャーではなく真剣に向き合っていくもの・・・”なんて書いてあったのを今もハッキリと覚えています。

私も同じように考えていて、実践しています。

趣味というと、一般的には“余暇に好んで習慣的に繰り返し行われる行為・事柄やその対象のこと”を言うようですが、私としては“もっと熱いもの”があるような気がしています。

先の記事の中では“【大人の趣味】とは=何があっても止めたくない・止められないと思えること・・・”と書かれていたのですが、思い入れだけでなく強い意志や情熱を感じています。

クルマとオートバイ、より正しく表現するならば“スポーツカー&スポーツバイク”が大好きな私としては、それらは私にとっても【趣味】と言えるものだと思います。

しかしながら、私の場合は“スポーツカーやスポーツバイクに乗って走りを楽しむこと”を好んでいるので、映画や音楽などを鑑賞したりするのとは少し違っていると思いますし、余暇を楽しむという感覚ではないと思えます。

趣味としての方向が似ていると思えるのが、『山岳登山』でしょうか。

遊びやレジャーの感覚で山登りや山歩きをするのも、それはそれで楽しい行為だと思いますが、山岳登山となるとリスクがかなり大きくなりますから遊び感覚ではできないと考えています。

やはり、それなりの準備やトレーニング等も必要になると思いますし、場合によっては命がけになることもありますから、思いつきで楽しめるほど易しくはないと思います。

それと同じような感覚が、スポーツカーやスポーツバイクにもあると思います。

リスクのあるスポーツを楽しむためには“やること(やっておかなければならないこと)”や“考えること(考えておかなければならないこと)”がいっぱいあって、それらを1つづつクリアしていくことによって、より楽しい世界を見ることができるのだと思います。

いつもそういうわけではありませんが、終わってみれば心から楽しかったと思えることでも、やっているときには一生懸命すぎて楽しいという感覚は無いかも知れませんね。

最初にお話した【大人の趣味】と呼ぶものについて述べると、

経済的に苦しかろうが、肩身の狭い家族環境になろうが、これだけは絶対に止められない!!(≒絶対に止めたくない!!)と決めて続けていけることが大きな違いだと考えられているようです。

そういう大人の趣味の大きな特徴は、終着点とか到達点というものがなく、追求すれば永遠に道が続くことだと書かれていましたが、そういった感覚は大いに納得できます。

そして、その趣味から受身的に得られる喜びだけでなく、いろいろな考えを巡らせるなど自分から積極的に働きかけ組み立てていかなければ得られない“悦び”があり、それこそが大人の趣味の永遠の魅力であるというのです。

ここまでくると趣味とはいったい何だろうかと考えてしまいますが、先に言ったように余暇に好んで習慣的に繰り返し行われる行為だとは思えなくなりそうです。

話は変わりますが、私は峠やサーキットに走りに行くときには家を出る前に“五芒星(星型五角形=ペンタグラム)”を紙に書いたり、書いたものを持って行くようにしていました。

これは無事に帰ってこれるよう“おまじない”をしているのですが、海女さんが海に潜る際に身につける手ぬぐいなどに五芒星を書いていることを真似て始めたことです。

スポーツカー&スポーツバイクに乗って“走りを楽しむ”ことは、一歩間違えれば命を落としかねない危険な行為でもありますから、こうすることで必ず無事に帰ってくることを強く意識して、気を引き締めるとともに、走りの怖さを抑えることにも役立っていました。

考えてみれば私はいつも危険なことばかりしていたような気がしますが、いつも自分のためだからと言い聞かせながら、子供のころから嫌なことや怖いことに挑み続けていて、それは今もなお続いています。

それは目標に向かって頑張る私のスタイルで、これからもスポーツカー&スポーツバイクの走りの楽しさを求めて乗っていきますから、そのための体力作りも忘れずに頑張りたいと思っています。

私が求めているのは速く走ることではなく楽しく走ることで、何よりも“自分の意のままに走らせることができるようにしたい”と思っています。

そうすれば結果的に速くも走れるようになるはずだと考えていて、少なからず今も挑み続けています。

だからこそ、自分でいろいろと考えて、その仕組みや構造などを勉強し、より良い状態を維持・向上させようと、さらに乗り方や走り方を工夫しています。

時には失敗や間違いをすることがあるわけですが、そんなときはその反省を次に活かすなどして、それまでに得られた喜びの先に続く道に向けてまた走り出しています。

こうして言葉にすると複雑に思いますが、実はやっていることはとてもシンプルだと思います。

私と同じくらいの歳の方たちにとっては、クルマやオートバイは“大人になっても少年の心を忘れない・・・”ためのアイテムの1つのように捉えられることがありますから、それらを趣味として楽しんでいる方も少なくないと思います。

実際には遊びやレジャーの一環としてクルマのオートバイを楽しんでいる方がほとんどのように思っていますが、それを決して間違っているなどとは思いませんが、もっと深く濃く楽しむことができたら面白いのに・・・と思うことはありますね。

クルマやオートバイを遊びやレジャーとして楽しむことは悪いことではありませんし、スポーツカー&スポーツバイクの使い方や乗る目的は自由ですから誰に問われることもありませんが、ただそれが単なる遊び等の道具でしかなかったとしたならば、子供がおもちゃに飽きてしまうように大人でも飽きを感じてしまうようになるかも知れません。

実際にそれでスポーツカー&スポーツバイクを降りる(止める)方は大勢いますから、それ自体も悪いこととは思っていませんが残念に感じています。

スポーツカー&スポーツバイクを【大人の趣味】として楽しんでいる方にとっては、それらを遊びの道具として捉えることはないでしょうし、そういった感覚さえ持っていないことと思います。

そういう点においては“ちょっと厄介なくらいがちょうど良い”と思っていたりしますが、スポーツカー&スポーツバイクはそう簡単に乗りこなせるものではありませんから、とても遊びでなんか乗ってられるか・・・というのが私の本音です。笑

大好きな趣味だからこそ、私は真剣に向き合っていきたいと思っています♪[2024.01.22] |

|

|

■スポーツカーらしさ・・・って何でしょうね?!

どんなクルマをスポーツカーと呼ぶのか?!・・・ どんなクルマをスポーツカーと呼ぶのか?!・・・

そんなことを考えると悩んでしまいそうですが、言葉にするのはちょっと難しいでと思います。

外観のかっこよさを優先する方もいれば、パワーなどの動力性能を優先する方もいるのでしょうが、今どきは快適装備や乗り心地を優先される方もいたりするんでしょうか。

やはり必要なのは“スタイルの良さと走りの性能”で、その両方を満たさなければならないのがスポーツカーかも知れません。

そこで問題になるのがそのレベルで、どんなクルマをスタイルが良いと言い、どのくらいの走りの性能が必要だと考えるのか?!・・・は人によって異なるところであり、乗り方や好みによって大きく変わるところです。

スタイルに関しては、一般的な見方をすれば“スポーツカーらしいスタイル”というのは存在しますから、こちらは客観的な要素が結構強いのではないかと思います。

それでも今までの人生経験(時代に反映したイメージ)などが濃く出ることでしょうから、年齢層によってある程度の傾向や好みがハッキリと分かれるのかもしれませんし、最終的には好み(主観的な要素)の問題になるのでしょう。笑

ここで気になるのが、レースカーのようなスタイルやイメージをスポーツカーらしいとは言わないということです。

それについていうならば、かっこいいとは思っていますが「三菱 ランサー」や「スバル

インプレッサ」というクルマについては、失礼ながら私はスポーツカーらしいとは思っていません。

走りの性能に関しては、主観的な要素でしかないと思いますから乗り手の好みになりますね。

エンジンパワーやトラクションなどの動力性能も、コーナーリングやコントロール性などの運動性能も、ある意味では漠然としていて基準がありませんから曖昧です。

特にパワーに関していえば数値よりも車重に対しての割合が大切になりますから、たとえパワーが低かったとしても車重が軽ければ楽しい走りができるかも知れません。

さらに言えば、気持ち良く走れるということが最も大切なことになると考えていますので、エンジンのレスポンスや吹き上がりや伸びなども重視したいですし、キビキビと走れるフィーリングも忘れるわけにはいきませんね。

私の愛車HE゙AT CYCLONはスポーツカーらしく仕上げたつもりですが、女房が通勤にも使っていることから普通に街乗りも楽しめるようにしてあります。 私の愛車HE゙AT CYCLONはスポーツカーらしく仕上げたつもりですが、女房が通勤にも使っていることから普通に街乗りも楽しめるようにしてあります。

純粋かつスパルタンなスポーツカーが大好きな私としては、正直なところ物足りさも感じているのですが、別の見方をすれば“スポーツカーらしいスポーツカー”ともいえますから、十分に納得しています。

大好きな自動車メーカー【ロータス】のスポーツカーで例えるならば、これまでは走りを最優先した『ロータス

エキシージMK.1(モータースポーツ・エリーゼ)』に乗っていたのが、今は大人しめながら軽量スポーツカーの『ロータス

ヨーロッパ』に乗り換えたという感じでしょうか。

その走行性能の差は小さくありませんが、それぞれが持つ走る楽しさは魅力的なものがありますから、違った走りの楽しさを味わわせてくれると思っています。

そうしたことを可能にしているのは、普通のビートよりも大幅に高められた剛性の高いボディで、サーキット仕様の優れた減衰力を持つサスペンションや、エアコンなどの無駄なものを取り去ってしまった潔さも相まって、好ましいスポーツカーに仕上げられています。

何よりも『ホンダ ビート』というクルマがベースだからこそのスポーツカーであることは、間違いありません。

ずっと以前から『ロータス ヨーロッパ』をお手本のように思っているのですが、できるかぎり純粋にドライビングを楽しめるクルマに仕上げたいと思ってチューニング&カスタマイズをしています。 ずっと以前から『ロータス ヨーロッパ』をお手本のように思っているのですが、できるかぎり純粋にドライビングを楽しめるクルマに仕上げたいと思ってチューニング&カスタマイズをしています。

ノーマルのエンジンに吸排気系+ROMのチューニングだけですから大したパワーは出ていませんが、それで実質的に64馬力を発揮しているんじゃないかと思っています。

それからミッドシップのスポーツカーらしいスタイルも大好きで、せっかくのオープンカーをクーペスタイルにしています。

これには賛否が分かれるところだと思いますが、これもまたスポーツカーの楽しみ方の1つだと思っています。

話を戻しますが、やはり“人それぞれにスポーツカーと呼べるクルマが違う?!”ということになりますが、スポーツカーらしさとは乗り手がそれぞれに感じることとも思えます。とすると好みの問題になるんでしょうか。笑

だからこそ使い方や走り方に合わせたチューニングやカスタマイズを施すべきではないかと考えます。

ある程度の知識と技術さえあれば簡単にできることもありますから、自分の考えるスポーツーらしさを追うのも悪くないと考えます。

どんなスポーツカーを目指すのかをしっかりと見据えて、もっともっと楽しんで欲しいと思います♪[2023.12.24] |

|

|

| 《注目して欲しい“過去に掲載した記事”》 |

|

■「HE゙AT CYCLON」の出番です!?

私のクルマである赤い『ホンダ ビート』に新たな名前を付けました。 私のクルマである赤い『ホンダ ビート』に新たな名前を付けました。

それがHE゙AT CYCLONです。

私と同年代の方には、お察しのとおり【仮面ライダー】の愛車「サイクロン号」を真似たものだということがわかると思いますが、大好きな名前だったので同じようにさせていただきました。

ちなみに英語で低気圧や暴風全般を表すサイクロンは「CYCLONE」と書きますが、私のクルマでは「CYCLON」と書くことにしました。

これは『ロータス ヨーロッバ』が「EUROPE」ではなく「EUROPA」と書くことを参考にしたものなんですが、私の場合は1文字でも短くなる方がシンプルなのでそうすることにしたんです。

今後は『ホンダ ビート/HE゙AT CYCLON』として、いろいろと紹介させていただこうと思います。

このクルマはもともと『HE゙AT SPORT』として製作したもので、女房でも安心して乗れるように仕上げていて、日常ユースから軽いスポーツ走行までも対応できる“ライトチューン・スポーツカー”を目指していました。

しかしながら『HE゙AT SPRINT』を手放してしまったことにより、あらためて私の愛車として仕上げ直したのが、現在のHE゙AT CYCLONになるわけです。

このクルマは女房の名義だったのですが、それに伴って私の名義に変えてあるんですよ。

スポーツカーとしての走りを支える要になるのは足回りですから、そのサスペンションユニットには『HE゙AT

SPRINT』から取り外しておいた「車高調整式サスペンション」を取り付けてあります。

このサスペンションは米国ペンスキーのライセンス製品で、ずっと以前には「HE゙AT

サスペンション」として販売していたものになるのですが、サーキット仕様として製作されているのでダンパーの減衰性能が高く設定してあることにより、スポーツドライビングを楽しむには抜群なんです。

走りをより楽しむためには、サスペンションを活かすボディも必要になりますから、サスペンションの変更に合わせてボディも仕上げ直す必要があると考えてバージョンアップを果たしています。

それまでもノーマルと比べたならば十分なボディ補強を施してありましたが、高いバネレートのサスペンションを活かせるほどのボディとはいえませんでしたので、個々の補強パーツを見直して、さらに追加の補強パーツを組み付けることにより、大幅な剛性アップを図っています。

私の好みとしては『HE゙AT SPRINT』のような超高剛性なボディが欲しいので、できれば「マッスルフレームC2」のような強力な補強を施したかったのですが・・・

女房が普通に乗ることを考慮すべく、乗り降りの妨げとなるような補強パーツを避けるために、フロア周りでの剛性アップを重視して仕上げてあります。

【ロータス】のスポーツカーに例えていうならば、『HE゙AT SPRINT』を『ロータス

エリーゼ』や『ロータス エキシージ』としたならば、HE゙AT CYCLONは『ロータス ヨーロッパ』というところでしょうか。

走りの性能よりも乗り味・乗る楽しさを重視したセットアップかなと思っていますが、ボディ剛性の高さや運動性能やコントロール性においては残念ながら『HE゙AT

SPRINT』の比ではありませんね。 走りの性能よりも乗り味・乗る楽しさを重視したセットアップかなと思っていますが、ボディ剛性の高さや運動性能やコントロール性においては残念ながら『HE゙AT

SPRINT』の比ではありませんね。

外観については、ミッドシップカーらしいスタイルのハードトップを取り付けてあり、ハードトップを含めたボディ全体を濃い目の赤色(ホンダ純正色のミラノレッド)で全塗装したことにより、クーペのような見栄えに仕上げてあります。

その色合いとともに特に気に入っているのがハードトップのリヤウインドウ周りのデザインで、荷物を積めるスペースを大きく減らすことになってしまいましたが、その代わりに得られているスタイルはとても好ましいものです。

外観の一新に合わせて、タイヤ・ホイールも新しくしています。

走り屋っぽいエイトスポークのアルミホイールから、純正品のスチールホイールを白色に塗装したものに変更して、タイヤは前後ともに165サイズ(前後で扁平率を変えてあり)を履かせています。

普段は女房の通勤にも使っていますから、白いホイールでお洒落感も持たせたつもりです。

またリーズナブルなアジアンタイヤを履いていますから、サーキットなどでのタイムアタック等では明らかに役不足を感じることになるでしょうが、その性能を上手に発揮させられればスポーツドライビングも楽しめるんじゃないかと思っています。 またリーズナブルなアジアンタイヤを履いていますから、サーキットなどでのタイムアタック等では明らかに役不足を感じることになるでしょうが、その性能を上手に発揮させられればスポーツドライビングも楽しめるんじゃないかと思っています。

ちょっと怠っているのが車室内のリフレッシュ&カスタマイズで、ボディを全塗装したときに内装パネルの一部も黒色に塗装して仕上げいたのですが、あれから進んでおりません。

本当はインスツルメントパネルもセンターコンソール(空調コントロールパネルやオーディオが取り付けられている部分)も黒色に塗装するつもりでいたのですが、まだ手付かずのままになっています。

また運転席シートの劣化や損傷が著しいので、こちら側だけでも新しくしたいと思っています。

このシートについては私はバケットシートが好ましいのですが女房には好ましくないので、4点式シートベルトが取り付けられるように“ヘッドレストが取り外せるタイプの純正シート”を探していたところ、良いタイミングで適当なものを見つけることができました。

それは『ホンダ N-one』の純正運転席シートで、なんと新車から取り外したものです。

【ヤフオク!】にバケットシートを買うよりも大幅に安く出品されていたので落札したのですが、これを何とか取り付けようと思っているのですが・・・現物をみたところ、ちょっと苦労しそうな気がしています。

まだまだ、いろいろと手を入れていかなければと思っています。

それは純粋に走りを楽しむためにではなく、“走りも楽しむためのカスタマイズ”になると考えていますが、晴れの日はもちろんのこと、雨の日も安心してドライビングを楽しめるスポーツカーとして仕上げたいですね。

新たな方向性を持った個性的なスポーツカーとしてHE゙AT CYCLONを仕上げつつ、もっともっと楽しませてもらおうと思っています♪[2023.07.01] |

|

|

■ボディの剛性アップから得られるもの!?

本格的なレースカーを見ればわかるように、ずっと以前からチューニングにおいて【ボディ補強=剛性アップ】は必要不可欠なものになっていますよね。 本格的なレースカーを見ればわかるように、ずっと以前からチューニングにおいて【ボディ補強=剛性アップ】は必要不可欠なものになっていますよね。

そこで“ボディ剛性が上がるとどうなるか!?”を、私なりに説明したいと思います。

クルマの運動性能を大きく左右させるのが“足回り”であることはよく知られていますが、その足回りにちゃんと仕事をさせるためにはボディに十分な強度が必要となります。

この“十分な強度”という点がポイントになるわけですが、それはクルマの方向性にも関わる重要なことなんですよ。

走行中のクルマに路面からのストレスが加わった際には、当然のことながらタイヤやサスペンションといった足回りが受け止めます。

その際にボディ自体が揺れたり捩れたりしたならば、足回りがちゃんと機能できなくなってしまい、結果的に足回りの性能が発揮できなくなってしまいます。

特にノーマルよりも固いサスペンションを組み付けて、ハイグリップなタイヤに履き替えて、速いスピードでドライビングすることを楽しもうとしたならば、それ相当のストレスに耐えられるようにしておかなければなりません。

もしもサスペンションが作動した際にボディがほんのわずかでも一緒に動いてしまったならば、乗り心地が悪くなるばかりでなく乗りにくいクルマになってしまうこともありますから、そんな状態では性能アップどころか危ういクルマになってしまうことさえ考えられます。

『スポーツドライビングを楽しむクルマ=スポーツカー』として仕上げるならば、その方法としてサスペンションを強化したりハイグリップなタイヤに履き替えたりするのは当たり前のことですが、忘れてはいけないのがボディ自体がそれを活かせるだけのパフォーマンスを持っているか?!

ということです。

要は“足回りを活かすためのボディ”が必要であり、“クルマの性能を活かすためのボディ”だと考えていますから、ぜひとも自分が求めるスポーツカーに近づくようにチューニング&カスタマイズを進めていただきたいと思います。

ドライビングのスタイルや好みによってボディの作り方は大きく変わりますが、ボディ剛性はあればあるほどクルマの性能を上げられるはずなので、より良いプランで検討していただきたいと思います。

しかしながら街乗りやツーリングを主として、たまにワインディングを楽しみたい・・・なんていうクルマの使い方ならば、高額な予算を使ってまでボディ剛性を上げる必要性がありませんから、あくまでも用途にあった方法で考えていただきたいと思います。

ここで注意していただきたいのは、サーキットなどで走らないからボディ剛性は大して上げなくてもいいということではなく、あくまでも乗り手の好みや乗り方・走り方に合わせて剛性アップのプランを考えていただきたいということです。

ストリートでは路面の凸凹が多いのでサーキットを走るクルマよりも路面からのストレスを多く受けることになりますから、そういったことを考えるとサーキットだけを走るレースカーもストリートを走るチューニングカーもそれぞれに必要なボディ剛性を持たせていなければクルマの性能を活かすことが難しくなってしまうということです。

ちなみに、ボディ剛性を上げることにより“乗り心地も改善できます”から、固いサスペンションを取り付けてゴツゴツした感じが気になる方にも、きっと喜んでいただけることと思います。

私がボディの剛性アップに求めているのは、“クルマを意のままにコントロールできるボディ”を得ることです。 私がボディの剛性アップに求めているのは、“クルマを意のままにコントロールできるボディ”を得ることです。

それを私の好みで仕上げたのがHE゙AT SPRINTで、普通の『ホンダ ビート』に乗る方たちに提供できるようにしたのが製品化した「マッスルフレーム」です。

既にうちの赤いビートでもサーキットを走れるレベルに仕上げてありますが、製品化している「マッスルフレーム」をベースとした特別仕様品を使っている部分もありますが、どなたのクルマでも同じような仕様で仕上げることは可能であり、とても魅力的なスポーツカーに仕上がっていると思います。

それらは決して乗りやすいとは言い切れませんが、スポーツカーを好む方には必ず嬉しさを伴う驚きを感じていただけることと思いますし、何よりも乗る楽しさを存分に味わえるようになることと思います。

スポーツカーとは速く走ることを目的としたクルマではなく、スポーツドライビングを楽しむことを目的としたクルマと考えるならば、「マッスルフレーム」での剛性アップはその目的を達成することができる魅力的なパーツだと考えます。

たしかに製品重量は軽くありませんから車重を気にしている方には好まれないと思いますが、「マッスルフレーム」でしか得られないボディ剛性があるということを知って欲しいと思いますし、「マッスルフレーム」は車量が増加してもそれを帳消しできるだけのパフォーマンスを持っていますから、そういうことも知って欲しいと思います。

それから、クルマを意のままにコントロールしようとするうえで大事なことが“ステアリングインフォメーション”を高めることですが、それを実現できるのもボディの剛性アップの大きな魅力です。

クルマに乗る楽しさを膨らませるのも“ステアリングインフォメーション”のわかりやすさだと考えていますが、ボディ剛性があがることでクルマの動きがわかりやすくなり、それによってどんな風にクルマと接したならば上手に走らせることができるのかがわかるかも知れません。

特にタイヤの接地状態(グリップしている様子)を感じ取ろうとするならば、ボディ剛性の高い私のクルマではとてもわかりやすいと思いますし、それを走りに活かすこともしやすいクルマに仕上げてありますから“タイヤの性能を活かしやすいクルマ”とも言えると思いますね。

だから、うちのビートではハイグリップタイヤを履いていなくても、そこそこに走りを楽しめてしまうというわけです。

“ボディ剛性はあればあるほどクルマのスポーツ性能を上げられる”わけですから、すべての方に提案できるチューニング&カスタマイズの方法です。

そのクルマの性能の中には楽しく走ることはもちろんですが、速く走ることも可能になりますし、乗り心地を良くすることだって可能です。

最終的にクルマの性能は“足回り”が決めてしまうことになりますので、その選択幅を増やすことができるのもボディの剛性アップの魅力だと思いますし、何よりも自分の好みのクルマに仕上げることができると思いますよ。

ボディの剛性アップから得られるものはたくさんありますが、私としてはスポーツ性能を活かすことを楽しんで欲しいと思います。

せっかく魅力的な『ホンダ ビート』および『マツダ AZ-1』に乗っているのですから、軽量かつコンパクトな車体を活かした“スポーツKカー”として、もっともっと楽しみましょうよ♪

[2020.11.23] |

|